Die kalifornische Band wird oft auf den Sensationswert ihres Sängers reduziert. Zu Unrecht. Let’s swim to the moon….

Rockbands aus den Sechzigern werden bekanntlich gerne zu Legenden stilisiert, bei den Doors kommt noch der James-Dean-Faktor erschwerend hinzu: der früh vollendete Sänger Jim Morrison in der Pose des Märtyrers, um dessen Tod sich Geheimnisse ranken. Der ansonsten geschätzte Regisseur Oliver Stone ließ sich 1990 gar zum Spielfilm „The Doors“ hinreißen, bei dem Val Kilmer in der Rolle Morrisons dann aber doch eher den Hippie-Kasper gab. All das zusammengenommen sorgt bis heute für Polarisation: Für die einen sind The Doors Ikonen, deren rätselhafter und fotogener Sänger dem Rock’n’Roll die Poesie einhauchte, für die anderen sind die vier Kalifornier eine komplett überschätzte Hippiekapelle mit allzu eitlem Frontmann.

Fakt ist: Die 1965 in Los Angeles gegründete Band betrat Neuland, und das ist immer gut. Morrison mochte vielleicht nicht gerade der geniale Dichterfürst sein, seine bildhaften, teils surrealen Texte erschlossen dem Rock der späten Sechziger aber tatsächlich neue Dimensionen. Und seine drei Begleiter? Gitarrist Robbie Krieger und Organist Ray Manzarek schrieben zweifellos gute Songs, fast bemerkenswerter waren allerdings ihre instrumentalen Eskapaden: Krieger, der Blues, Jazz und Flamenco mochte, kultivierte einen sehr eigenwilligen Stil, der selbst im „Alles-ist-möglich“ jener Jahre auffiel. Ray Manzarek, der mit einem Bass-Manual die Rolle des Bassisten gleich mit übernahm, sorgte ebenfalls für charaktervolle Klänge, während Schlagzeuger John Densmore gerne abgespeckte Latin-Rhythmen trommelte. Morrison changierte stets zwischen sanftem Crooner, ruppigem Blues-Shouter und exzessivem Rock-Tier, was ein paar weitere Facetten hinzufügte.

Als Stilisten mit ganz eigenem Sound gebührt den Doors also großer Respekt. Niemand klang so wie sie. Ihre musikalischen Qualitäten werden aber noch heute gerne von ihrem Sensationswert beschattet – und der geht eindeutig auf Morrisons Konto: ein wilder Mann mit lockigem Haar, der von Vatermord sang, sich offensiv die Birne zuknallte und auf einer Bühne in Miami angeblich den kleinen Jimbo aus der Lederjeans hängen ließ. Augenzeugen äußerten sich dazu allerdings stets widersprüchlich. Jedenfalls: Als Morrison 1971 in einer Pariser Badewanne sein Leben ließ, war es mit den Doors vorbei. Sie machten dennoch weiter. Bedauerlicherweise, denn das Feuer war erloschen.

Unverzichtbar

THE DOORS (1967)

Debütalben wohnt oft ein spezieller Zauber inne, und diesem hier ganz besonders. Nicht nur, weil mit ›Light My Fire‹ ihr größter Hit an Bord ist und mit dem epischen ›The End‹ eine der Erkennungsmelodien des Sixties-Rock: Hier spielt eine Band aus der amerikanischsten aller US- Städte und klingt dennoch ganz anders als der Rest: kein Folk, keine plakative Psychedelik, kein kraftmeiernder Elektro-Blues, dafür das lakonische ›Take It As It Comes‹, das chansonhafte ›The Crystal Ship‹ und Kurt Weills ›Alabama Song‹. ›End Of The Night‹ klärt, ob Morrison nun für die „süße Lust“ oder „die endlose Nacht“ geboren war: Gothic-Pop des Jahres 1967.

WAITING FOR THE SUN (1968)

Das dritte Album der Doors ist die häufig unterschätzte Perle. Robbie Kriegers ›Spanish Caravan‹ inklusive Flamenco-Intro und Synthesizer-Experiment ist der perfekte Soundtrack für eine Fahrt durch die Sierra Nevada, und obwohl ›Summer’s Almost Gone‹ ziemlich schlicht ausgefallen ist, bringt es die Melancholie der ersten kühlen Septembernacht perfekt auf den Punkt. Faszinierend sind die Atmosphären, die auf diesem Album geschaffen werden, sei es bei ›Wintertime Love‹, dem aggressiven ›Five To One‹ oder ›The Unknown Soldier‹, für dessen Promofilm sich Morrison effektvoll erschießen ließ.

Wunderbar

STRANGE DAYS (1967)

So war das damals: Wenn eine Band erfolgreich war, dann wurde ganz schnell das nächste Album hinterhergeschoben. Ein liebloser Schnellschuss ist STRANGE DAYS aber dennoch nicht geworden, vielmehr wirkt es tatsächlich wie die konsequente Fortsetzung des Debüts. Beide Werke hätten auch als Doppelalbum erscheinen können, so groß sind die Ähnlichkeiten. Wer THE DOORS liebt, der liebt auch STRANGE DAYS. Und sei es nur wegen ›Love Me Two Times‹, dem psychedelischen Titeltrack oder ›Moonlight Drive‹: „Let’s swim to the moon, honey….“. Eine Neuerung gab es allerdings auch: In ›Horse Latitudes‹ reüssierte Morrison als Rezitator.

L.A. WOMAN (1971)

Die Abschlussarbeit der Doors, ein reifes Werk, vom Blues inspiriert. Optisch hatte sich Morrison vom Leder-Beau zum bärtigen Trapper-Typen entwickelt, und auch stimmlich hatte sich einiges getan. Welch Ironie: Der jahrelange Alkoholexzess mochte seiner Leber massiv geschadet haben, sein Organ klang jetzt aber tatsächlich so, wie man es von einem Bluessänger erwartet: tief, rau und ein wenig brüchig. ›Love Her Madly‹ mochte Pop sein, der Titeltrack und ›Riders On The Storm‹ erstaunten mit leicht jazzigen Untertönen, zu Höchstform lief Mr. Mojo jedoch bei ›Cars Hiss By My Window‹ auf: Blues, extrem wirkungsvoll.

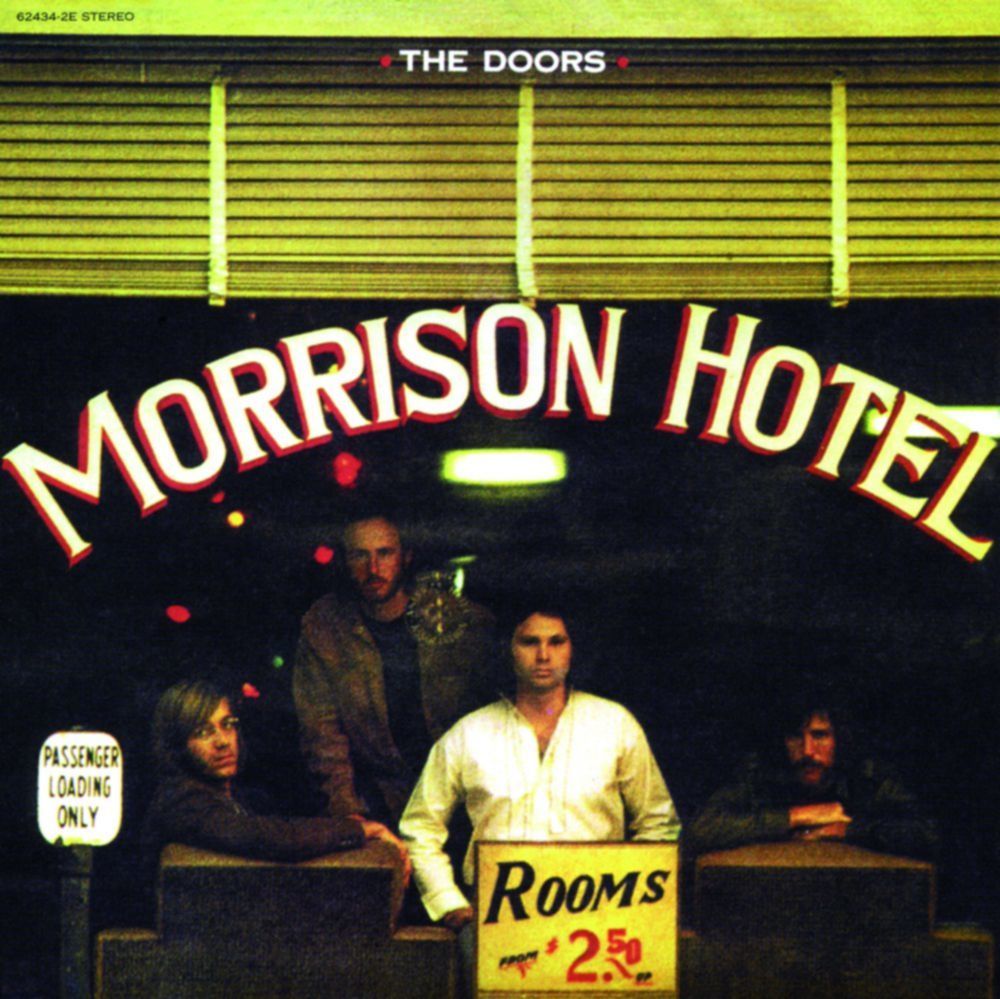

MORRISON HOTEL (1970)

Nach den Gebläse-Attacken von THE SOFT PARADE konzentrierten sich The Doors wieder auf ihr angestammtes Territorium, frisch bepflanzt mit ein paar Blues-Gewächsen. Geerntet wurde ein gelungenes Album mit bemerkenswerten Songs: ›Indian Summer‹ erinnerte noch an die Frühphase, doch ›The Spy‹, ›Ship Of Fools‹, und ›Queen Of The Highway‹ standen für jene Weiterentwicklung, die man sich bereits beim Vorgängerwerk gewünscht hätte. Der ›Roadhouse Blues‹ lieferte dann noch einen dieser goldenen Sinnsprüche des Rock’n’Roll: „I woke up this morning and I got myself a beer.“ Es war vermutlich nicht gelogen.

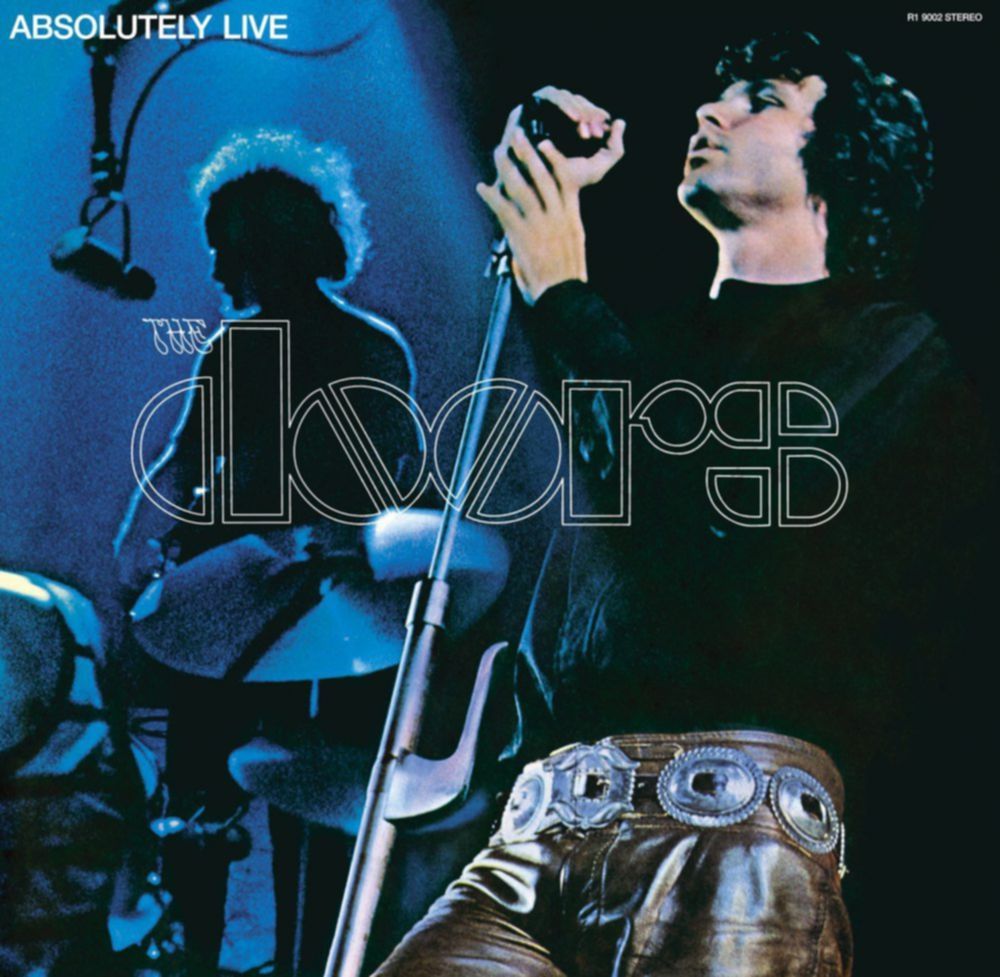

ABSOLUTELY LIVE (1970)

Als Live-Band waren The Doors spektakulär. Nicht immer, aber ziemlich häufig. Es hing ganz von der Verfassung ab, in der sich Morrison befand: An einem guten Tag war er der große Zeremonienmeister, doch wenn er zu viel getankt hatte, blieben manche Textzeilen eben ungesungen. Sofern er dann in die Improvisation abglitt, konnte das absolut faszinierend sein – oder an der Grenze zur Peinlichkeit. Weshalb das Doppelalbum ABSOLUTELY LIVE auch aus mehreren Shows zusammengestellt wurde, die zwischen August 1969 und Juni 1970 in den USA über die Bühne gegangen waren. Ein solides Live-Album.

Anhörbar

THE SOFT PARADE (1969)

Im Prinzip ist es ja lobenswert, dass sich The Doors weiterentwickeln wollten, doch mit seinen Streichern und Bläsern wirkt THE SOFT PARADE ein wenig unausgegoren. Was auch dem Zeitgeist anno 1969 geschuldet ist, etwa dem aufkommenden Jazzrock der Marke Blood, Sweat & Tears. Und natürlich auch dem Verdikt, irgendwie „progressiv“ sein zu müssen. Der Titelsong hatte jedenfalls nicht annähernd die Kraft und Originalität anderer epischer Doors-Stücke und wirkte trotz spannender Momente konstruiert. Aber das Album hat auch sein Gutes: den rhythmisch unkonventionellen ›Shaman’s Blues‹ etwa, oder auch das leicht exzentrische ›Runnin’ Blue‹.

Sonderbar

AN AMERICAN PRAYER (1978)

Streng genommen kein Doors-Album, sondern das Solodebüt von Jim Morrison – erschienen sieben Jahre nach seinem Tod. Der Hype um seine Person nahm Ende des Jahrzehnts wieder zu, weshalb man auf die glorreiche Idee verfiel, den toten Dichter einfach wieder auszugraben: AN AMERICAN PRAYER enthält alte Aufnahmen, auf denen Morrison seine Gedichte rezitiert. Ein bisschen Musik dazu gepackt, und fertig war das neue Album. Wer Morrisons Poeme unbedingt genießen will, sollte sie einfach lesen. Es besteht aber kein Grund, sie sich vom Maestro erzählen zu lassen, umspielt von kitschigen Keyboardklängen.

and then

and then

Sonderbar ? Ich gebe dem Autor recht. Wenn man des Englischen nicht 100 % mächtig ist, wird das ganze zur Tortur. Wirklich besser, das Ding zu lesen. Vom musikalischen her, tendiert die Musik zur „Armseeligkeit“. Ich bin musikalisch sehr vielseitig: vom Hard und Heavymetall, zu Jazzrock und Prog. Aber „an american prayer“ ist ein Musikstück auf das man getrost verzichten hätte können. Ansonsten finde ich die „Doors“ gut.